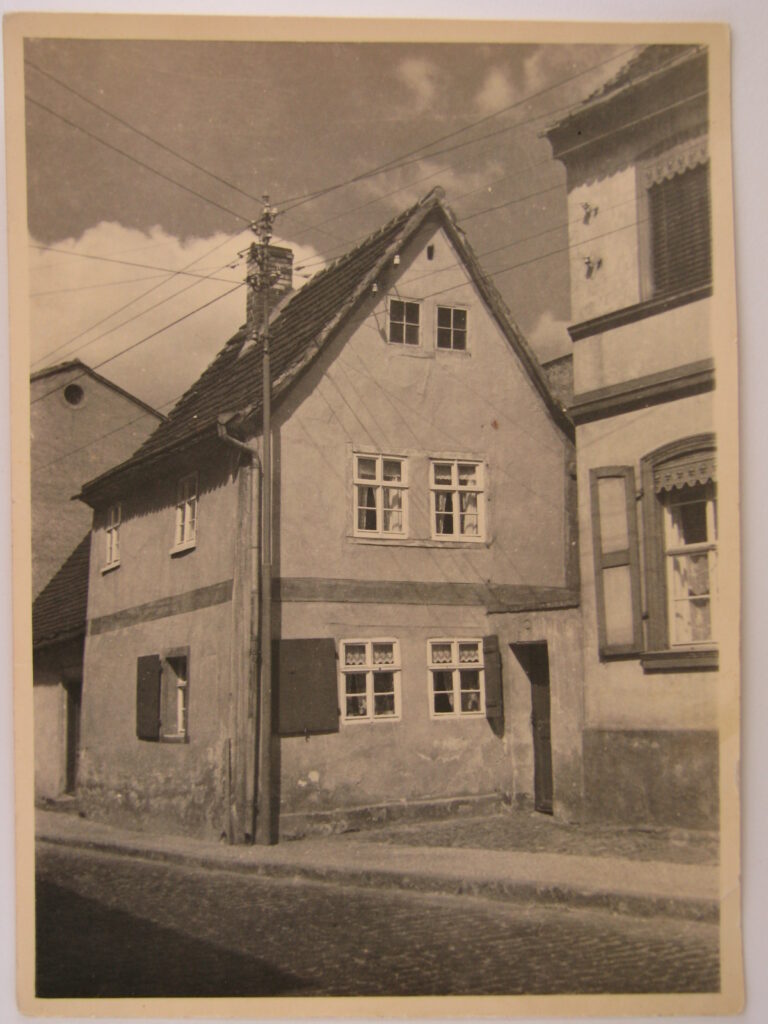

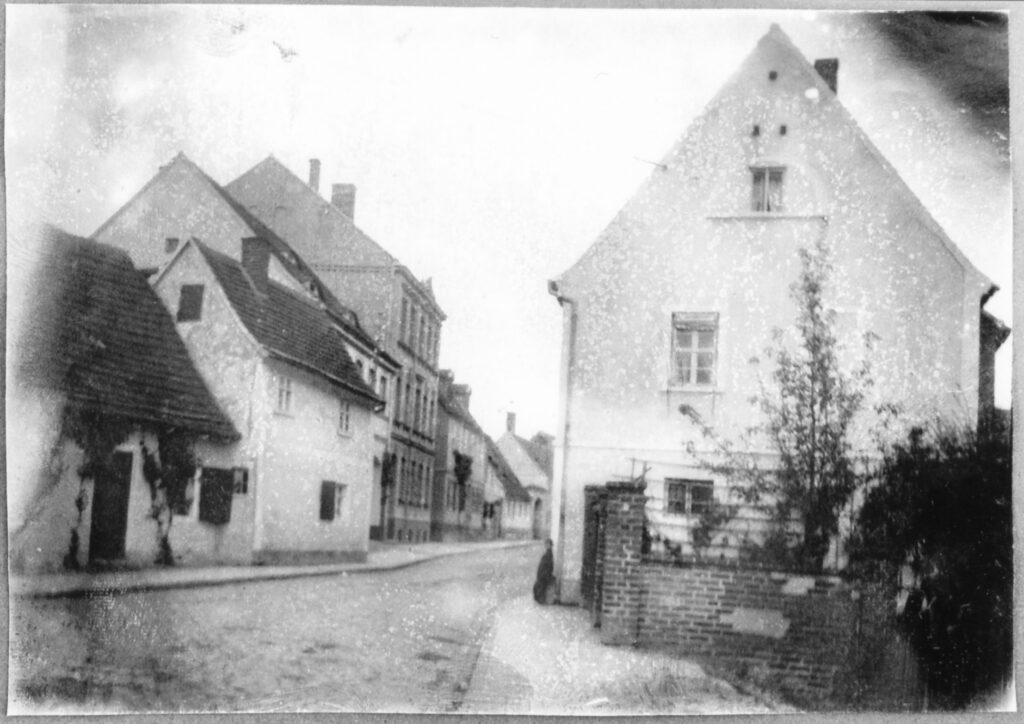

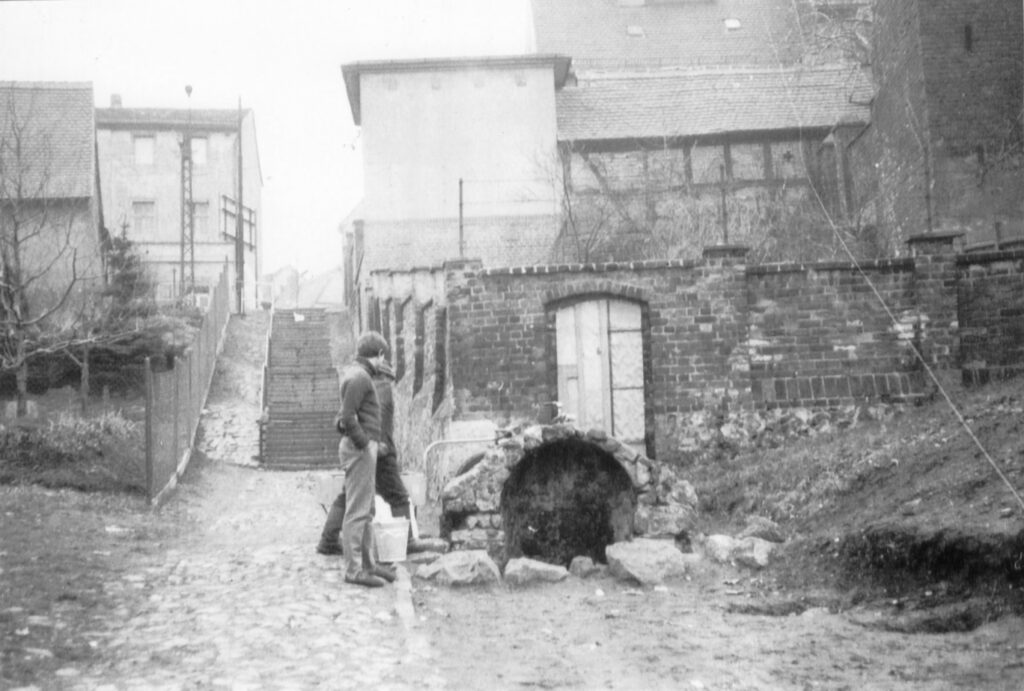

Hallesches Tor, Standort Hallesche Straße Stadt auswärts Richtung Westen. 10-12 Meter bevor es links die Klingelborntreppe hinunter geht, bzw. rechts der Schießgraben beginnt. 1633, im 30-jährigen Krieg, wird es von den kaiserlichen Truppen eingeäschert. 1662 wurden die Reste endgültig abgerissen und 1671 wird berichtet, dass es bis dato noch nicht wieder aufgebaut wurde. Aber in den Folgejahren muss es, wahrscheinlich größer als je zuvor, wieder aufgebaut worden sein. Denn am neuen Tor konnten die Vorwerke einfach durchfahren, was beim alten Tor nicht möglich gewesen war. Zuvor mussten die Räder von den Vorwerken abgebaut werden, der Wagen wurde durchs Tor geschleift, und auf der anderen Seite wieder angebaut werden – so niedrig war das alte Tor! Es gab einen Torwächter, der im Torhaus wohnte und einen Thaler Lohn erhielt, um auf die durchfahrenden Leute aufzupassen. Auch gab es eine Geleitsordnung, in der geregelt war, wer wie viel bezahlen musste, um mit seinem Vorwerk durch die Stadt geleitet zu werden. Für einen Wagen hatte man vier Pfennige, einen Karren zwei Pfennige und einen Wagen mit Hausrat einen Groschen zu entrichten. Ein Geleitsschreiber nahm das Geld ein und ein Geleitsbereuter führte das Gespann durch die Stadt. Bis 1817, dem endgültigen Abriss des Tor- und Wachthauses, wurde es zur Kommune gehörig bezeichnet. 1820 wurde die Geleitsgeldregelung komplett aufgehoben. Der letzte Geleitsschreiber, August Samuel Henning, war nun arbeitslos. Ihn entschädigte man, indem man ihn als Polizeisergant bei der Stadt anstellte. Die einzigen Wagen, die noch durch die Stadt geleitet wurden, waren die Altenburger und Leimbacher Pulverwagen. Das ging nach 1820 noch einige Jahrzehnte so weiter. Sie waren mit einer gelben Fahne mit aufgedrucktem Buchstaben P gekennzeichnet. Die Wagen mussten auf der Halleschen Chaussee warten, bis der Polizeisergant kam und sie gegen ein höheres Geleitsgeld als früher üblich durch die Stadt führte. Ein umgehen der Stadt war schlecht möglich, weil sich dadurch die Fahrtstrecke erheblich verlängert hätte. Von der allhiesigen Chausseegeldeinnahme am Halleschen Tor trug sich am 13. November 1829 ein Unglück zu, wobei die Hallesche Botenfrau Martini beim absteigen von einem Getreidewagen mit einem Fuß unter das noch rollende Hinterrad geriet und sich dabei so schwer Verletzte, dass sie an den Folgen verstarb.

Den alten, nun unnützen Schlagbaum vor dem ehemaligen Hallen Tore erhielt der Chausseewärter Vater Wirth, welcher diesen Schlagbaum als Deckenbalken in seinem Haus, in der Krummen Gasse, heute Ringstraße, verbaute.

Quellennachweis:

- Schkeuditz, Tageblatt, Dämmer Stunden, 17.9.1932, Nummer 103 zwote Beilage

- Chronik Adolph Fischer „ Zukunft braucht Herkunft“

- Amtserbbuch von 1671